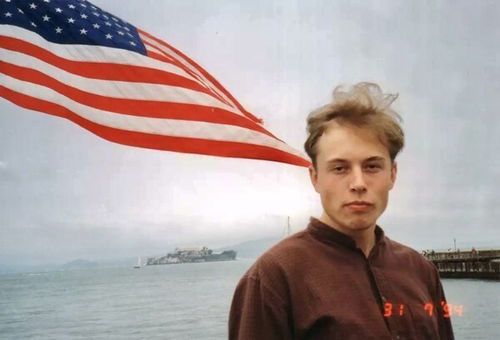

在科技与商业的舞台上,埃隆·马斯克的名字始终与“拼命工作”紧密相连。这位特斯拉、SpaceX的掌舵者以每周80-100小时的工作强度闻名,甚至曾在工厂车间睡睡袋以节省通勤时间。他的工作哲学简单而极端:“如果你想要改变世界,就必须付出超乎常人的努力。”

这种近乎偏执的投入确实带来了惊人成果。SpaceX成功颠覆了航天业垄断格局,特斯拉则推动了全球汽车电动化浪潮。但高强度工作模式也引发争议——员工抱怨“非人”的工作压力,马斯克本人则多次因过度疲劳在公开场合失态。他曾坦言:“创业就是嚼着玻璃凝视深渊。”

更深层的问题在于:当“拼命工作”被塑造成成功必经之路时,是否在传递危险的价值观?医学研究早已证明,长期睡眠不足会损害判断力和创造力,而这恰恰是创新最需要的品质。马斯克本人也承认,在Model 3产能危机期间,他的过度疲劳导致决策质量下降。

或许真正的启示不在于工作时长,而在于目标感。马斯克的工作狂热源于移民火星、拯救人类等宏大使命,而非单纯追求效率。他在采访中说过:“当某事足够重要时,即使胜算渺茫,你也会去做。”这种将个人极限与人类未来绑定的使命感,或许才是支撑其工作强度的核心动力。

当代职场文化常将“996”包装成奋斗精神,却忽略了马斯克模式的关键差异:自主选择与被迫加班的本质区别。当我们在讨论工作伦理时,或许该少问“如何更拼命”,多思考“为什么而拼命”。毕竟,改变世界的从来不是工时统计表,而是那些清醒知道自己为何而战的人。