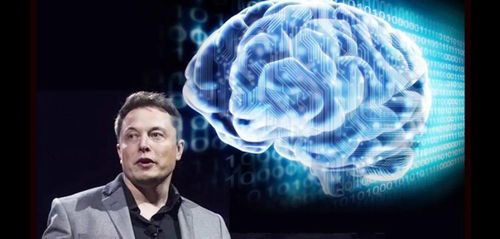

近年来,随着埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下公司Neuralink的突破性进展,“马斯克大脑”这一概念逐渐进入公众视野。这一技术旨在通过脑机接口(BCI)实现人脑与计算机的直接交互,为医疗、通信甚至人类认知能力的扩展开辟全新可能性。本文将探讨其技术原理、潜在应用以及引发的伦理争议。

Neuralink的核心技术是植入式脑机接口,通过比头发丝还细的电极丝与大脑神经元连接。2020年,该公司展示了植入芯片的猪能实时传输神经信号;2021年,猴子通过意念玩电子游戏的实验更是引发轰动。这种技术理论上能帮助瘫痪患者控制外部设备,或让盲人通过视觉皮层刺激“看见”图像。

在医疗领域,马斯克大脑技术可能彻底改变神经疾病的治疗方式。帕金森病、癫痫等传统药物难以治愈的疾病,或可通过精准的神经信号调控得到缓解。更长远来看,该技术或许能实现“意识上传”,让人类思维以数字形式保存——尽管这目前仍属于科幻范畴。

然而,这项技术也伴随着巨大争议。隐私问题是首要担忧:如果大脑数据能被读取,如何防止思想被监控或篡改?社会公平性同样值得关注,高昂的成本可能加剧“脑力鸿沟”。哲学家们则质疑,当人工智能与人类意识边界模糊时,什么才是“人”的本质定义?

马斯克曾预言:“未来人类需要与AI共生才能避免被淘汰。”无论这一愿景是否成真,“马斯克大脑”已然推动着脑科学、伦理学和人类未来学的交叉讨论。在技术狂奔的时代,我们或许更需要思考:究竟该让科技塑造人脑,还是让人性引导科技?