当硅谷钢铁侠埃隆·马斯克在特斯拉上海超级工厂的落成仪式上,用筷子夹起小笼包时,这个瞬间成为了东西方文化交融的绝佳隐喻。这位以颠覆传统著称的企业家,在与中国市场深度互动的过程中,逐渐形成了一套独特的"中国人情世故观察笔记"——既带着西方实用主义的棱角,又裹挟着对东方智慧的微妙妥协。

在2023年的世界人工智能大会上,马斯克曾用"象棋与围棋"比喻中西思维差异:"中国人擅长在复杂关系中寻找平衡,就像围棋需要兼顾全局;而西方人更习惯象棋式的目标明确。"这番评价背后,暗含着他对中国商业环境中"关系学"的深刻体会。特斯拉在中国建厂时展现的"中国速度",正是这种人情网络与制度效率结合的典型案例。

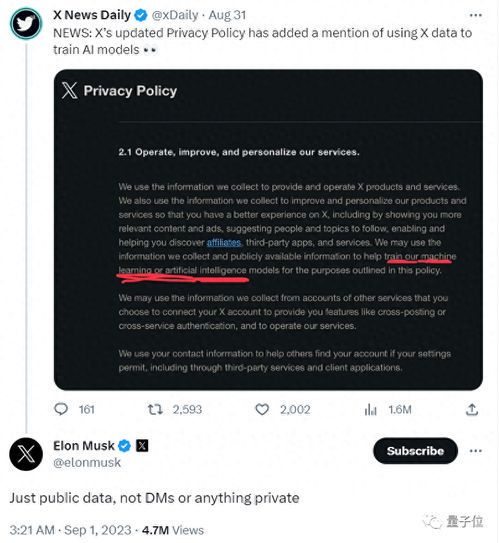

但马斯克的适应过程并非一帆风顺。早期因在社交媒体上随意发言引发争议后,其团队明显加强了对中国语境的理解。从微博拜年到参加央视访谈,这位惯常打破规则的企业家开始学习"在恰当的时候说恰当的话"的中式哲学。这种转变被外界解读为"马斯克式人情世故"的进化——既保持核心个性,又在形式上作出调整。

有趣的是,马斯克对中国传统文化的解读常带着科技视角。他将《道德经》"治大国若烹小鲜"理解为"复杂系统需要简约干预",把"和气生财"的商业伦理转化为"降低交易成本"的经济学模型。这种独特的解码方式,恰恰反映了西方精英对中国智慧的选择性吸收。

在员工管理方面,马斯克似乎找到了中西结合的平衡点。上海工厂既保留了美国企业的扁平化管理,又引入了中式团队建设活动。春节期间的"留守红包"与端午龙舟赛,成为特斯拉中国区员工津津乐道的"马斯克式中国化"实践。这种本土化策略背后,是对中国人"重情义、讲面子"心理的精准把握。

当星链技术遭遇中国市场监管时,马斯克表现出罕见的谨慎:"每个文明都有其运行逻辑。"这句话被解读为对中国特色治理智慧的尊重。从 SpaceX 到 Neuralink,这位科技先锋在中国市场的每一步落子,都越来越显示出对东方人情世故的深刻理解——不是简单的妥协,而是在碰撞中寻找新的可能性。

如今看来,马斯克对中国式人情世故的认知演进,恰似特斯拉上海工厂的屋顶:外观是充满未来感的流线型设计,内里却严格遵循中国建筑规范。这种"外西内中"的奇特融合,或许正是全球化时代跨文化管理的终极答案。当西方科技逻辑遇上东方处世哲学,产生的不仅是商业火花,更是一场关于人类文明多样性的生动对话。